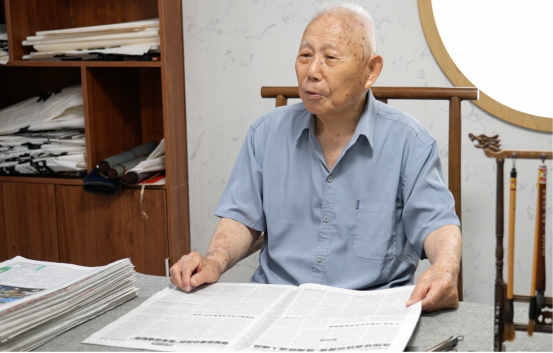

2025年7月10日,雨后,在工作人员的引领下,《环球时报》记者来到北京某老年活动中心。灿烂的阳光正落在申秉宸银白的发梢上,也落在他书案上那叠厚厚的《环球时报》上。

申秉宸,1926年出生,今年99岁,1941年入伍,1943年加入中国共产党,1944年被编入淮北军区武装工作队,曾参加抗日战争、解放战争。与此同时,他还有另外一个身份——《环球时报》的老读者。

书案上的《环球时报》被申老整理得整整齐齐,连边角都没有折痕。“每天我都要翻一翻,要是当天没看成,晚上也得补上,第二天还得再看看,生怕错过了什么大事,已经成为习惯了,一天不看,心里就空落落的。”申秉宸笑着对记者说。

记者将最新一期的《环球时报》递到申老手中,他双手接过报纸,缓缓坐下,“要说我与《环球时报》的缘分,还得追溯到1994、1995年左右了。”申秉宸的目光望向窗外,记忆回溯到三十年前昆明那个寻常午后的街头:“当时我到昆明办事,想着怎么打发时间,就随手买了一份《环球时报》(编者注:当时还叫《环球文萃》),没想到一下子就喜欢上了,那感觉就像喝到了一口对味的茶。”

从此,申秉宸开启了连续30多年订阅《环球时报》的历程。“前些年住院检查身体,心里还老是惦记着《环球时报》,我让司机每周至少给我送两次报纸,可只要能读上报纸,我心里就踏实多了。”那段时间,一份份报纸成为申秉宸病榻上最珍贵的慰藉。

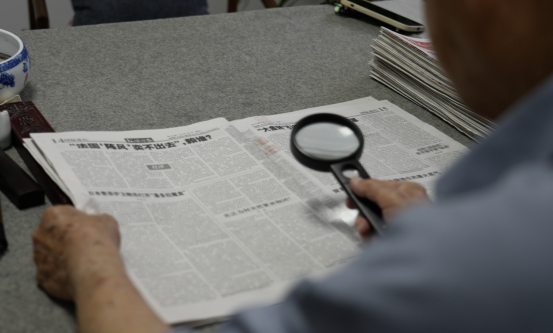

“头版和社评是我每天必看的,也是我最喜欢的。”申秉宸微微侧身,指着报纸上的头版新闻说,“头版让我能第一时间了解国内外的大事小情,就像打开了一扇通往世界的窗户。”说到社评,他则激动地表示,“社评的文章,那更是我的心头好,观点鲜明又中肯,文字简洁有力,一下子就戳中问题要害,比如这篇。”他翻开报纸,指着一篇题为——《“法国‘阵风’卖不出去”,赖谁?》的社评文章说道。

“瞧这标题!一针见血!内容更是有理有据,把问题剖析得透透彻彻。读完之后,我心里就特别痛快,也特别明白咱们的态度,想赖到我们头上?分明是他们自己本事没练到家嘛!”申秉宸笑着说道。

“国家是什么态度?老百姓心里该有杆什么样的秤?《环球时报》上的很多文章态度明确,大家伙的心思拢到一处,劲儿才能往一处使!”

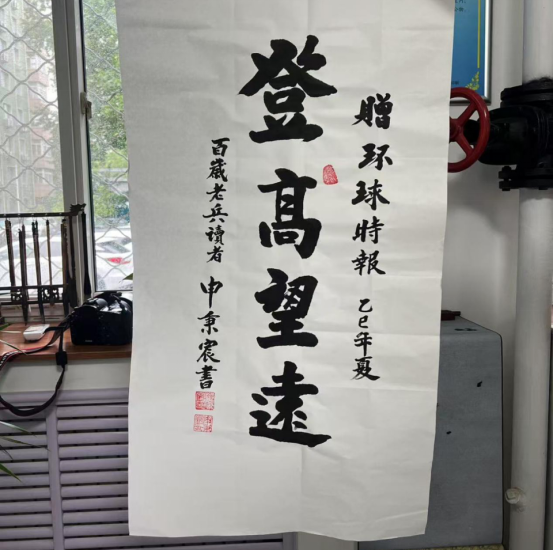

采访的最后,申秉宸缓缓起身,悬腕提笔,笔锋落下之处,“登高望远”四个大字跃然纸上。“这是我送给《环球时报》的一份心意,”老人道,“我已经这个年岁了,但你们(《环球时报》)还有很长的路要走,愿你们越走越高,视野愈来愈阔。”

这份心意,是对未来的无限展望,更是对《环球时报》最深的期许。

待墨迹干透,老人伸出手将题字轻轻叠好,那无声的摩挲,胜过千言万语,三十多载光阴里,是这位九十九岁的长者与三十二岁的《环球时报》之间相知相守的陪伴。