在中国人民抗日战争中,一群不同信仰、不同肤色的国际友人跨越山海,来到战火纷飞的中国。在世界反法西斯东方主战场,他们与中国人民一道写就了正义战胜邪恶、光明战胜黑暗、进步战胜反动的壮丽篇章。

库里申科

苏联飞行大队长

1939年10月14日,库里申科率援华航空志愿队轰炸机大队突袭日军汉口机场,重创日军,在返航途中遭敌方拦截,库里申科胸部和左肩中弹负伤,所驾轰炸机一侧发动机被击中。为保护战机和地面民众,库里申科毅然放弃跳伞,选择在四川万县陈家坝地区长江江面迫降。两名战友游上了岸,负伤的库里申科却被江水卷走,年仅36岁,壮烈牺牲。

中俄两国人民用鲜血和生命凝结成了深厚友谊,奠定了中俄关系和两国人民世代友好的坚实基础。

飞虎队与陈纳德

美国志愿航空队和飞行教官

1941年,美国飞行教官克莱尔·李·陈纳德组织招募美国飞行员和机械师组成志愿航空队来华助战。

他们以“飞虎”为标志,在中国西南和缅甸上空英勇作战,有效打击了日军的空中力量,保护了“驼峰航线”的运输安全。

飞虎队与中国军民并肩作战,累计击毁日军飞机2900余架、舰船44艘,歼灭日军6.6万余人;2000多名美籍飞虎队员牺牲在东方土地上。

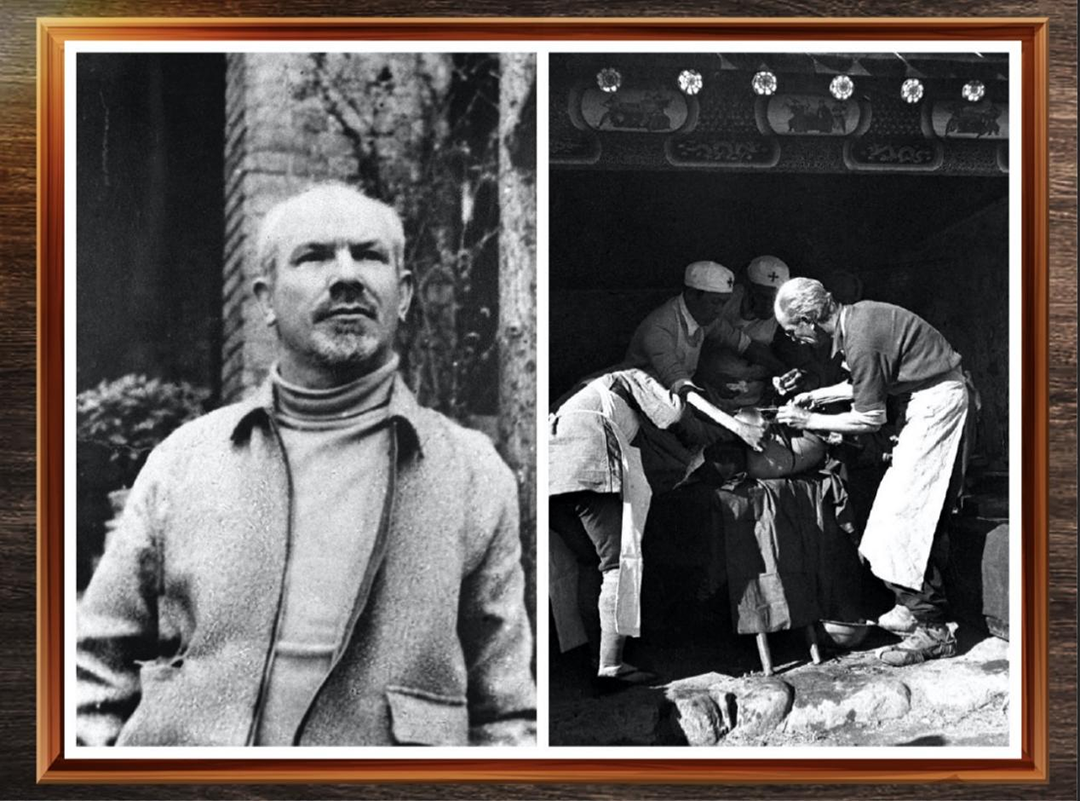

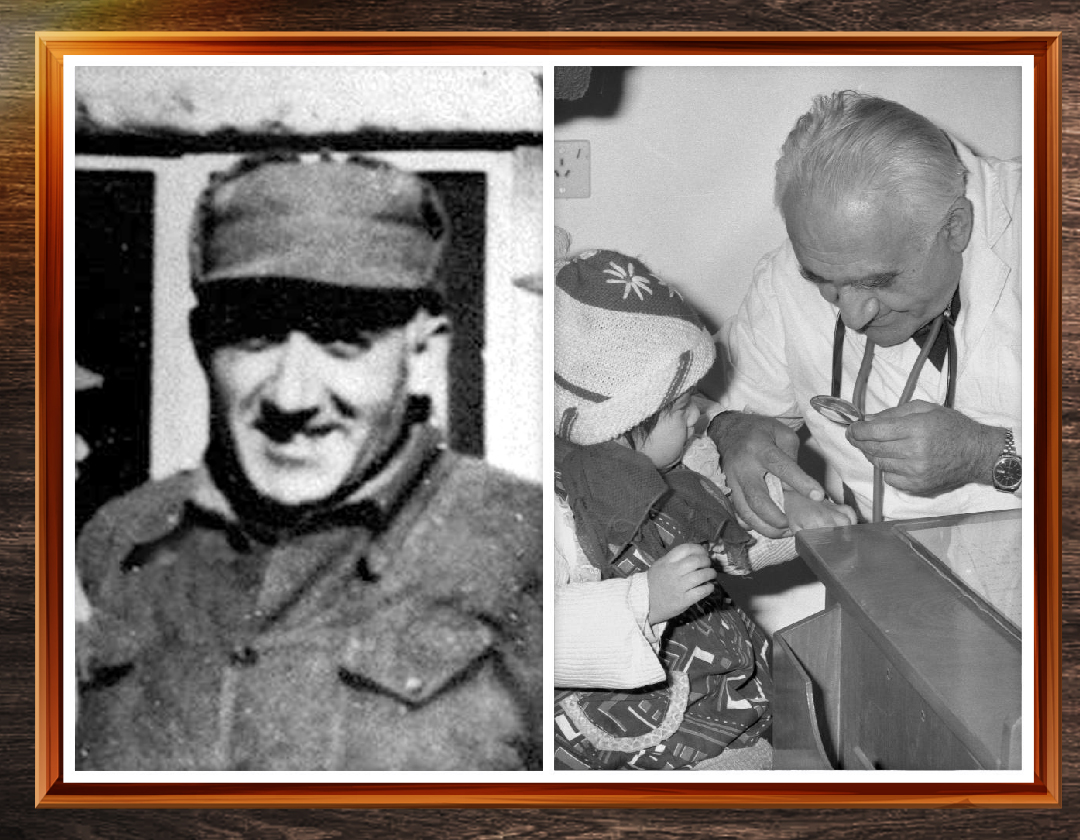

白求恩

加拿大共产党员、著名胸外科专家

1938年,白求恩从加拿大奔赴中国抗日战场。

他践行“把手术台设在离火线最近的地方”,不仅在前线救治了大量中国伤员,还培养了大批医务人员。

1939年,他在抢救八路军伤员时不幸感染,为中国人民的解放事业献出了宝贵生命。

毛泽东同志评价他“毫不利己、专门利人”。他用生命诠释“医者无疆”,他的精神永远镌刻在中国人民心中。

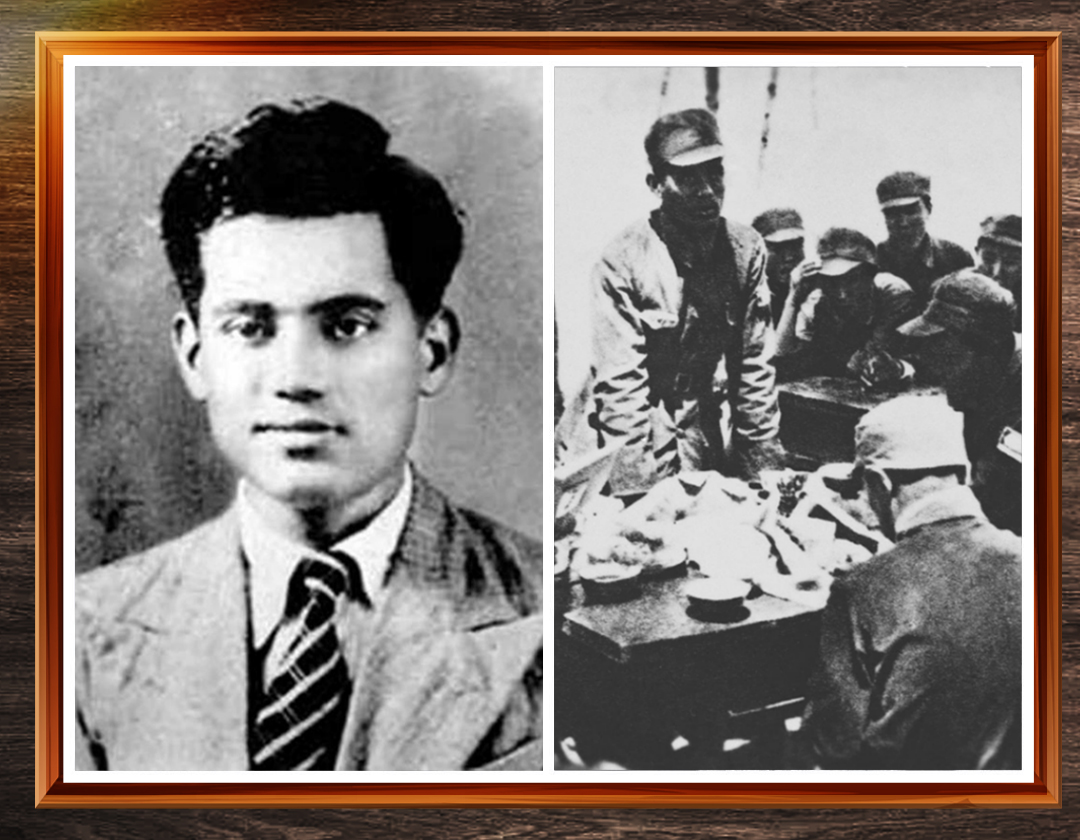

柯棣华

印度共产党员、医生

1938年,年轻的柯棣华作为印度援华医疗队成员,怀抱救死扶伤的信念,义无反顾来到中国。

在硝烟与炮火中,他救治众多中国军民、培养大批医护人员,自己却积劳成疾,年仅32岁便溘然长逝。

毛泽东同志曾这样评价柯棣华大夫,“全军失一臂助,民族失一友人。他的国际主义精神是我们永远不应忘记的”。

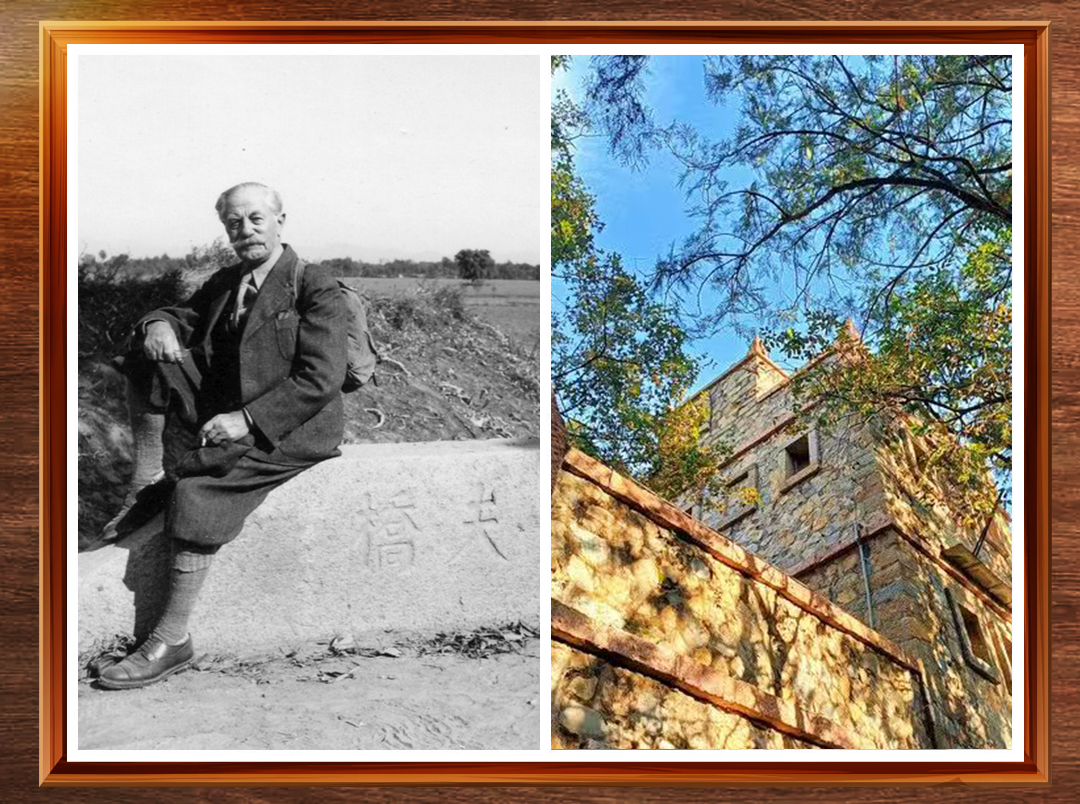

贝熙叶

法国医生

1913年,贝熙叶来到中国,一待就是40余年。

作为一名有着崇高社会地位与丰厚收入的法国名医,他冒着生命危险开辟一条自行车“驼峰航线”,把宝贵的药品运往中国抗日根据地。

穿越封锁运送药物、救治八路军战士、支援中国人民抗战,贝熙叶的事迹至今为中国人民所铭记,被称为“法国白求恩”。几十年过去,他与中国人民并肩抗战、雪中送炭的情谊依然镌刻在人们心底。

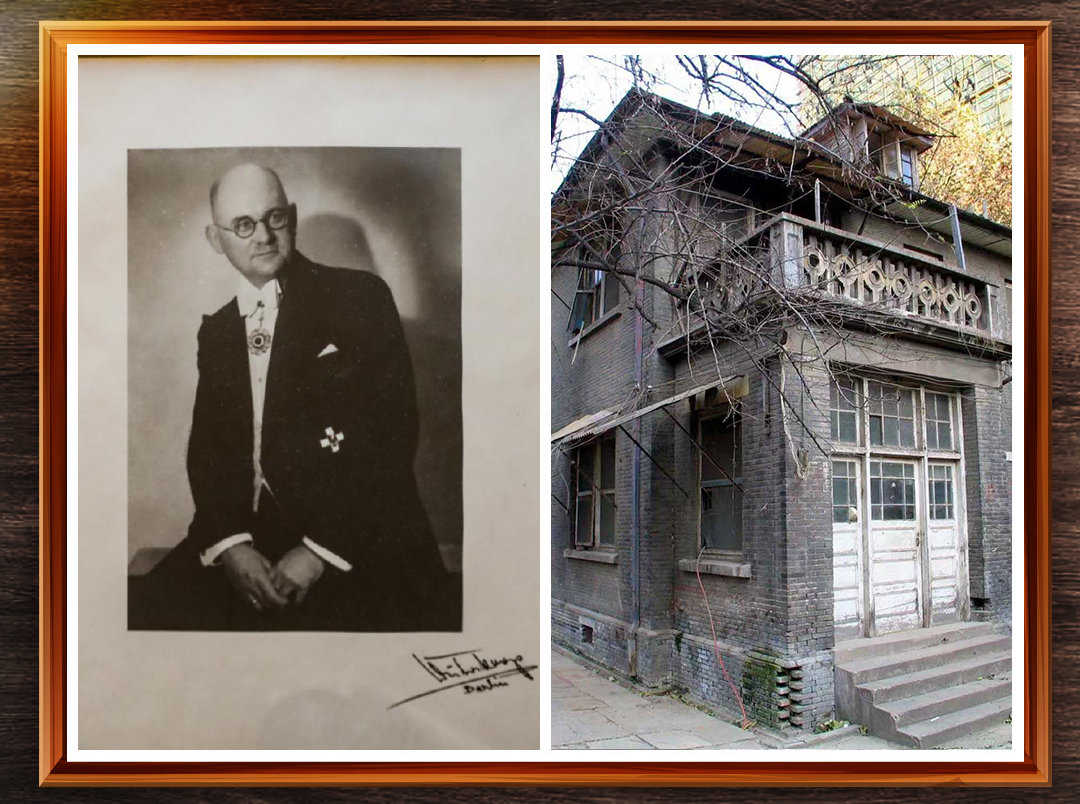

拉贝

德国友人

约翰·拉贝1908年来到中国。

1937年,侵华日军制造南京大屠杀,受雇于西门子公司的拉贝同其他在华国际人士设立了“南京安全区”,为20多万中国人提供庇护所。他在华期间写下的日记是南京大屠杀最重要、最详实的史料之一。

拉贝于1950年1月5日在德国海德堡逝世。1997年4月2日,拉贝的墓碑从柏林移至南京,被安放在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内。

辛德贝格

丹麦友人

1937年12月到1938年3月,26岁的贝恩哈尔·辛德贝格在南京江南水泥厂工作。

面对日军的疯狂大屠杀,他没有退缩,而是利用外国人的身份在江南水泥厂周边设立难民营和难民医院,庇护并救治了约2万名中国难民。

辛德贝格还用照片和信件记录了当时日军战争犯罪的事实,向国际社会传播了日军南京大屠杀的真相。

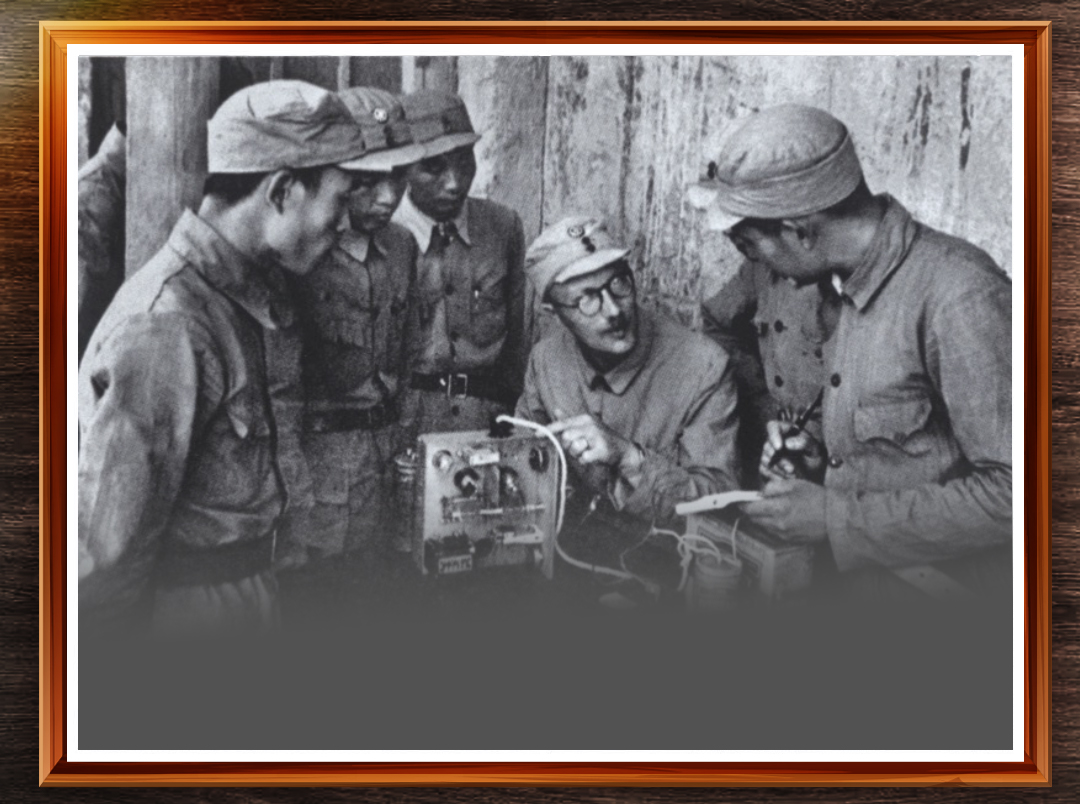

林迈可

英国学者

1937年12月,林迈可与白求恩大夫一同来华,在燕京大学任教。太平洋战争爆发后,他辗转抵达晋察冀边区和延安,被聘为八路军无线电技术指导顾问,还亲自参与英文新闻稿的编辑工作。

在中国期间,他拍摄了大量抗日根据地工作、生活、战斗场景的照片,留下了宝贵的抗日根据地影像资料。

林迈可是参与创建新华社英文广播部的元勋之一。1944年9月,在他的帮助下,新华社正式开播英文电讯,让世界听到了延安声音。

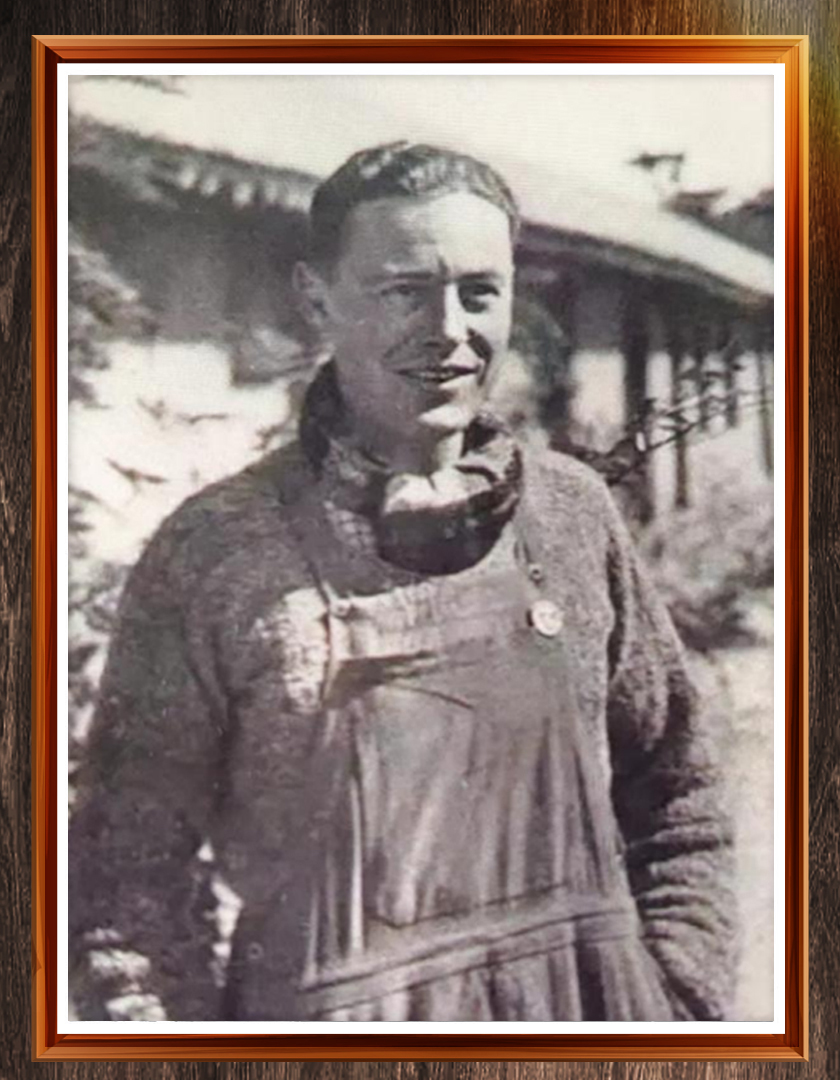

乔治·何克

英国作家

80年前的夏天,英国青年乔治·艾尔温·何克病逝于甘肃山丹,年仅30岁,没能迎来中国人民抗日战争最终取得胜利的时刻。

作为记者,他目睹侵华日军在上海、武汉等地的暴行,撰写大量文章报道中国战事,揭露日本侵略者给中国人民带来的深重灾难。他的著作《我看到一个新的中国》至今被人们铭记。他以“为中国的黎明培育新人”为目标参与创办的学校,至今薪火相传。

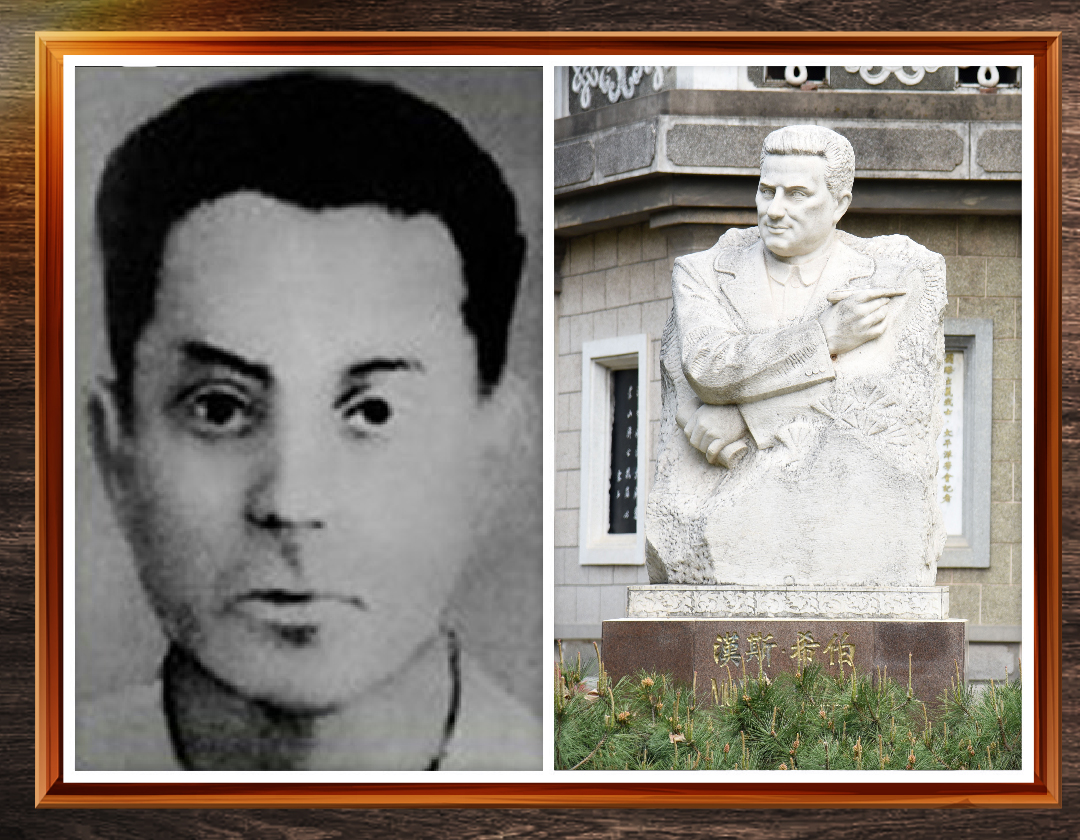

汉斯·希伯

德国作家、共产党员

1941年秋天,在山东抗日根据地最困难的时期,德国作家、共产党员汉斯·希伯,为了援助中国人民的抗日斗争,来到沂蒙山区,向全世界发出中国抗战的文章。

他换上鲁南特有的鞋子,穿上八路军的灰棉布军装,白天采访,晚上写作,并参加夜袭战斗。战士们和当地群众亲切地称他“洋八路”。

1941年11月30日,希伯同志在山东反“扫荡”中不幸牺牲。他用手中的笔,向全世界揭露日本帝国主义侵略中国的野蛮行径;生命最后一刻,他同敌人英勇战斗,牺牲时手中紧紧握着枪。

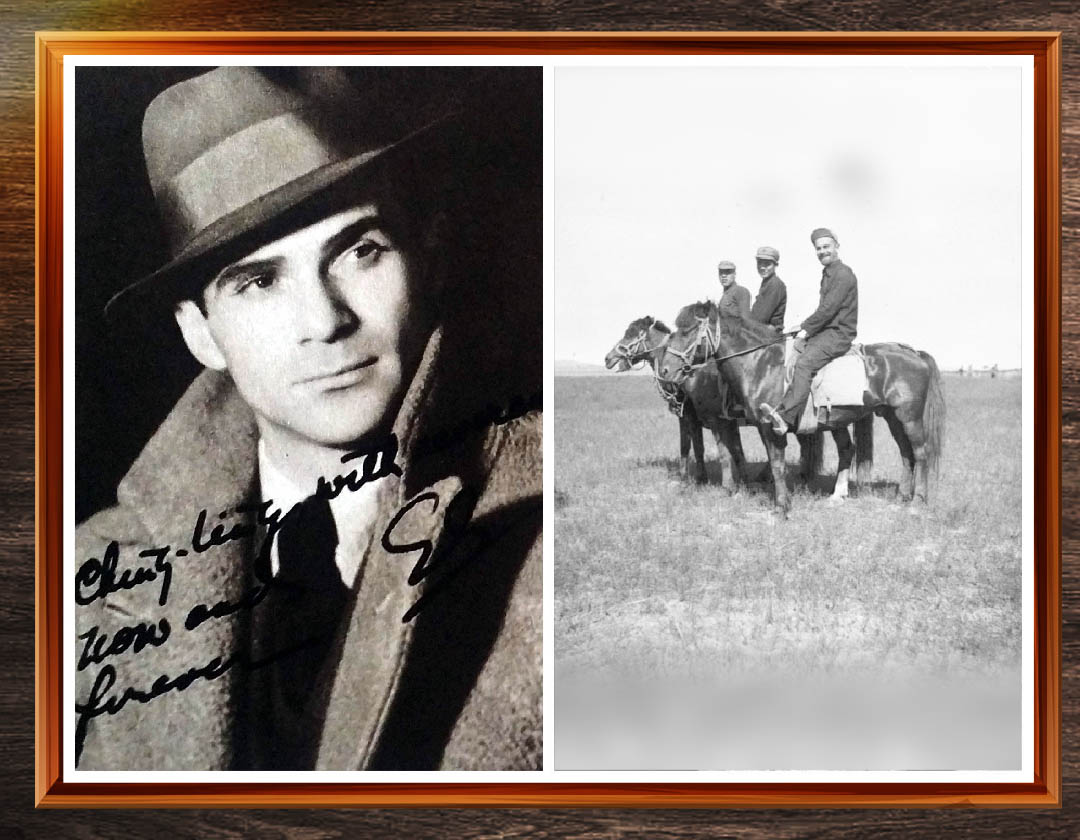

埃德加·斯诺

美国作家和记者

1928年,埃德加·斯诺来到中国,曾两次访问陕甘宁边区,深入了解中国共产党和其领导的革命斗争。

1937年,他在北平写下游历“红色中国”的所见所闻所访,汇集成《红星照耀中国》,中译本名为《西行漫记》,轰动西方,也轰动了全民族抗战一触即发的中国。自面世以来,《红星照耀中国》被翻译成近20种语言文字,几十年来在世界各地畅销不衰。

1972年2月15日,埃德加·斯诺逝世,他的部分骨灰安葬在北京大学未名湖畔。

马海德

美国医生(后加入中国国籍)

1936年,美国医生乔治·海德姆随斯诺奔赴陕北。被红军战士的赤诚与坚韧深深触动,他毅然决定留下给边区的战士和群众看病,支持中国革命事业。他给自己起了个中国名字:马海德,还加入了中国共产党。

新中国成立后,马海德加入中国国籍,并为新中国卫生事业倾注毕生心血。他以脚步丈量大地,用医术温暖民心,用一生书写了跨越国界的奉献篇章。

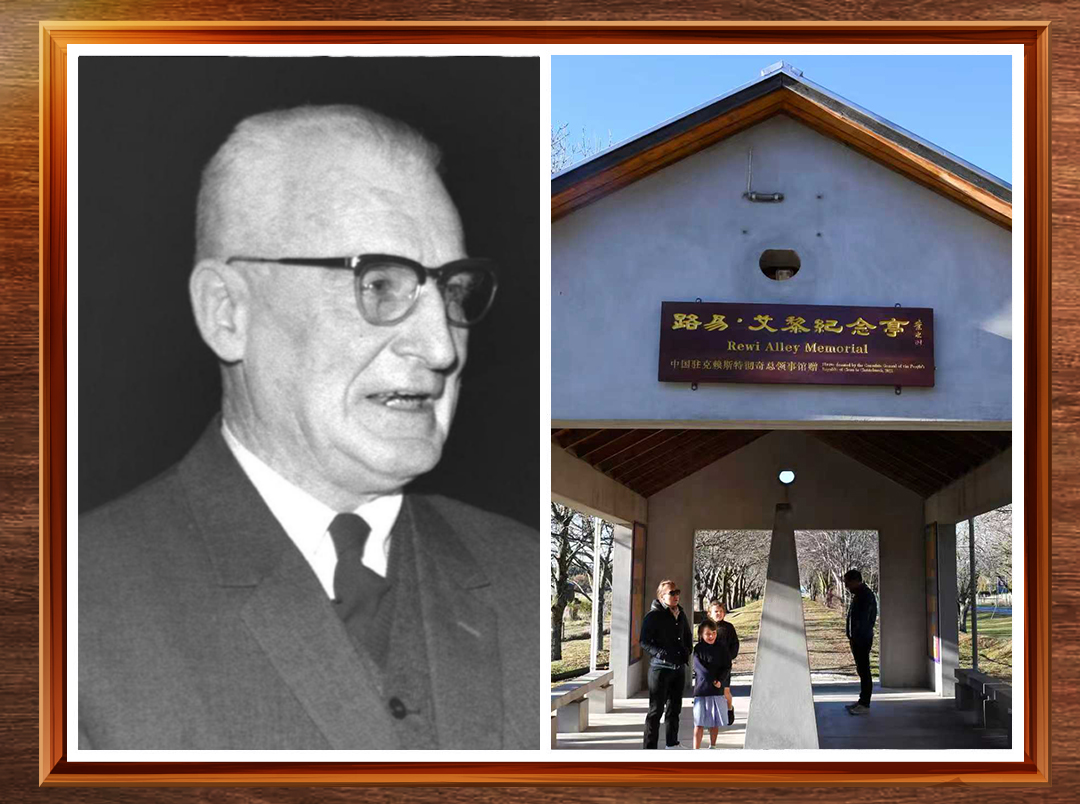

艾黎

新西兰友人

1927年,艾黎踏上中国的土地,在上海先后做过消防队长和工厂督察。10年后,全面抗战爆发,艾黎目睹中国人民遭受的苦难,萌生了兴业救中国的想法。

他在中国发起和推广工业合作社运动,在经济战线支持中国人民谋求独立和生存发展;创立培黎学校,为中国培养工业技术人才。

1987年,艾黎在北京病逝。他为中国人民的解放和建设事业奋斗了整整60年。

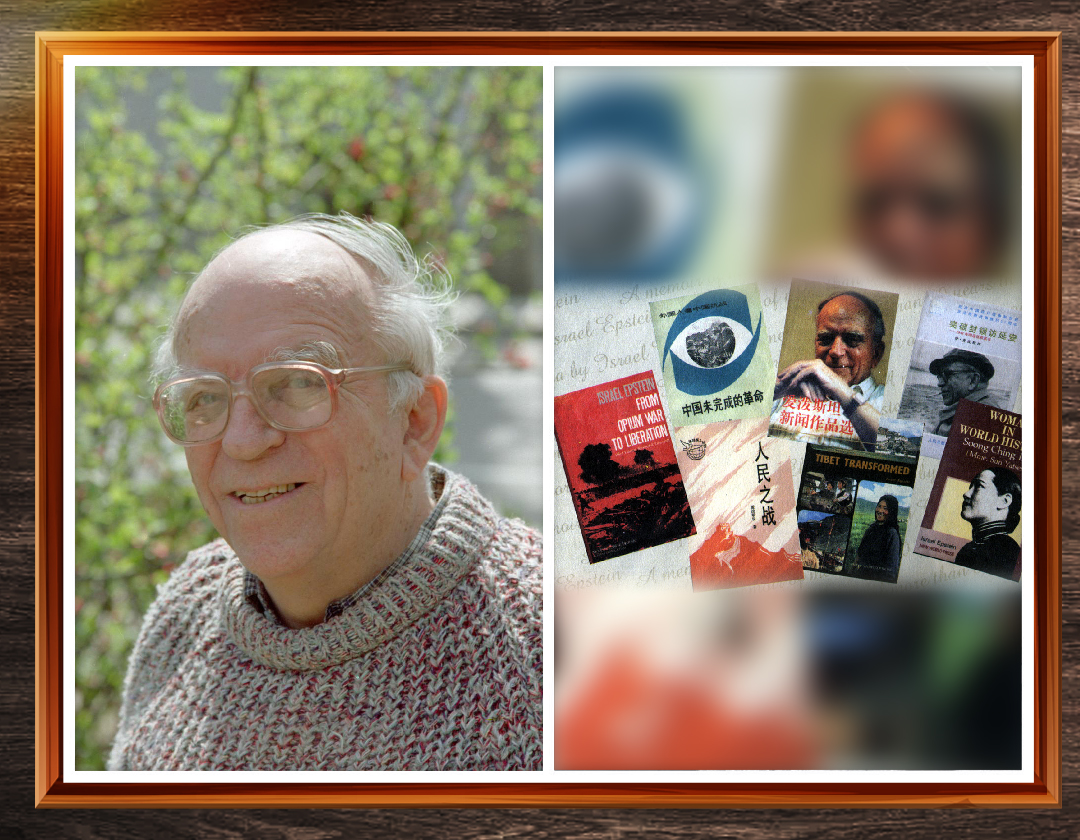

爱泼斯坦

波兰人、国际主义战士、记者

爱泼斯坦生于华沙犹太家庭。2岁时,他随父母来到中国。1937年七七事变爆发后,他开始了在中国的战地记者生涯。

他始终坚定地同中国人民站在一起,向世界揭露日本法西斯在中国犯下的战争暴行。1957年他加入中国国籍,1964年加入中国共产党。

爱泼斯坦一生笔耕不辍,著有《人民之战》《中国未完成的革命》等优秀作品,为推动中国对外传播事业做出了杰出贡献。

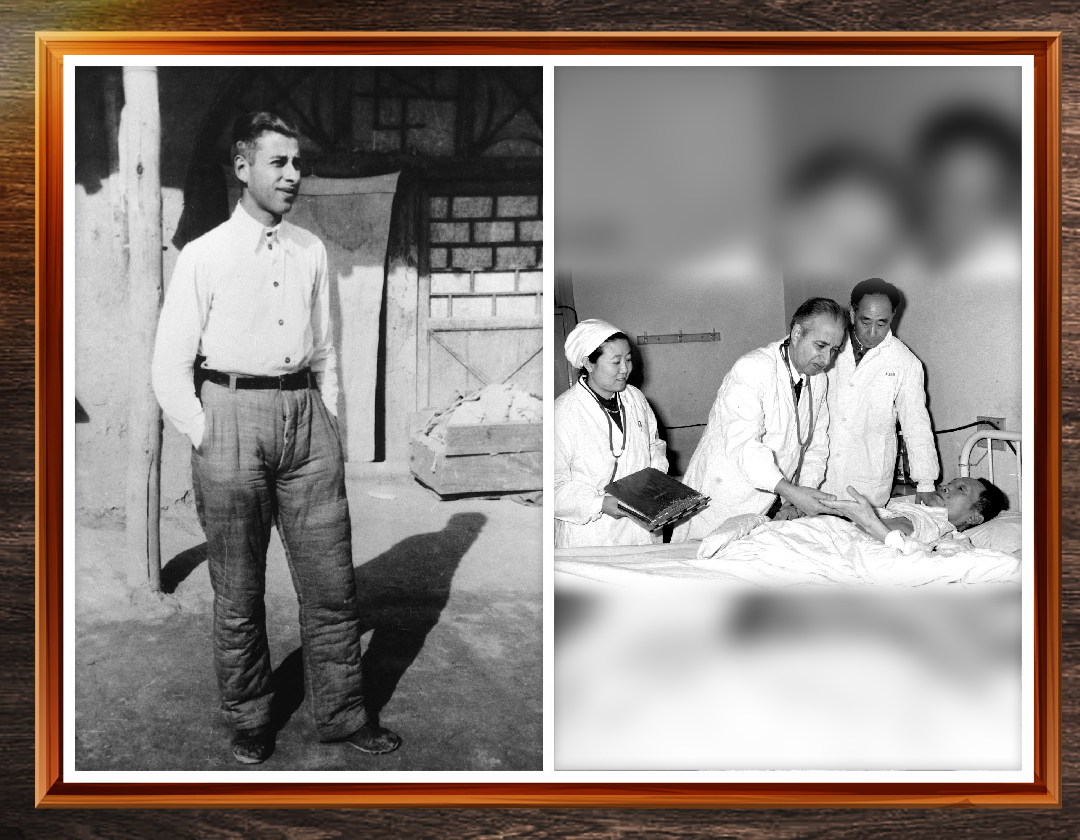

米勒

德国人、医生

米勒出生于一个富裕的犹太家庭。1939年,24岁的米勒由香港经重庆辗转前往延安,途中参与护送了国外援助中国抗战的药品。

投身中国抗战后,米勒很快成为延安国际和平医院的重要外科力量。但他不满足于此,主动要求去战争的最前线工作,帮助中国人民抵抗法西斯侵略者。

1989年,米勒被中国卫生部授予“杰出的国际主义白衣战士”称号。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,那些对中国人民抗日战争给予宝贵援助和支持的各国人民和国际组织,中国人民永远不会忘记!他们的感人事迹和崇高品格永远铭记在中国人民心中!

统筹:杨定都 徐倩

执行:刘小军 毕秋兰

资料梳理:杨洋 何媛 吴轶楠 邓琦 张旭烨

视觉设计:刘晓磊 魏欣悦

新华网海外传播中心制作